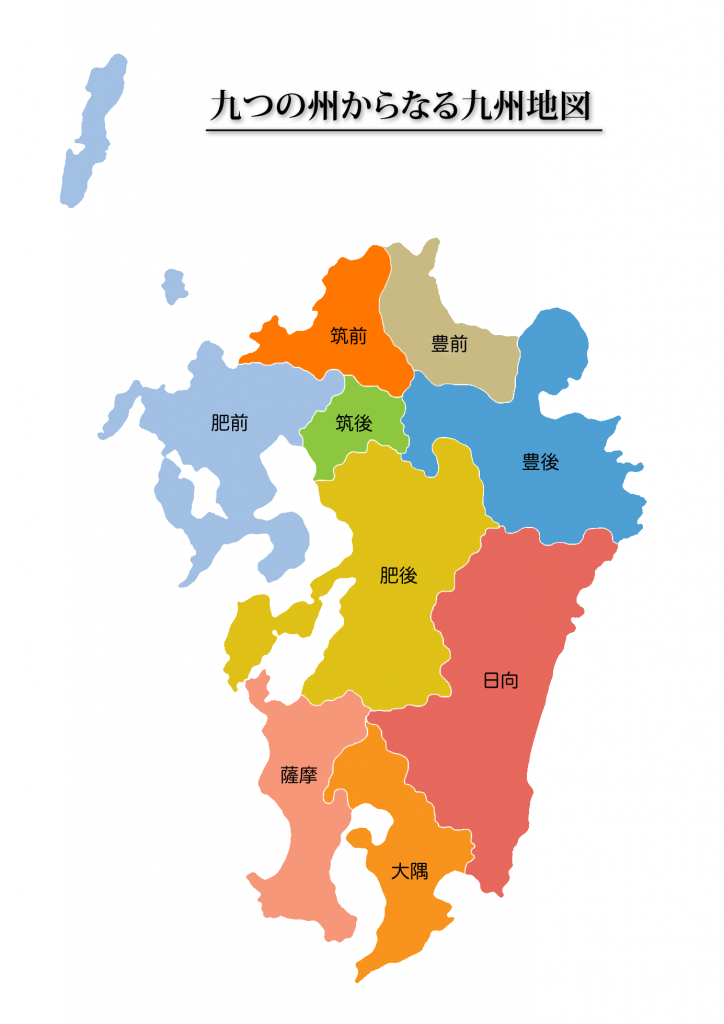

イザナミは、淡路島・伊予之二名島(四国)・隠岐諸島の次に、4つの顔を持つ筑紫島(九州)を生みます。顔はそれぞれ筑紫国、豊国、肥国、熊曾国といいます。

筑紫国(つくしのくに)は人命盡神(ひとのいのちつくしのかみ)から、豊国は田が広大で(碩田・おほきだ)豊かであることから、などの由来が残されており、興味深いです。

国生みの段・本文

(前の記事の続きです。前記事は1.3.1 国生み(1)です。)

筑紫島

筑紫島は、今の九州です。総領(すべをさ)が置かれている伊予(愛媛県)一国で四国全体を表したように、大宰(おほみこともち)が置かれている筑紫(福岡県)一国で九州全体を表しています。大宝律令(701年)施行により、伊予総領を含む他の総領・大宰はすべて廃止されましたが、筑紫大宰だけは存続しました。筑紫の地は古代を通じて大陸との交流の拠点として要衝であり続けました。この筑紫島も伊予之二名島と同じく、四つの顔を持ち、それぞれに名前があります。四つの顔とは筑紫・豊国・肥国・熊曾の四つの国のことです。

筑紫国、白日別

筑紫国は現在の福岡県にあたります。筑後国風土記に地名の由来が残されています:

かつて筑前と筑後の境にある山に荒ぶる神がいて、往来する人々の半分は生かしたが、半分は殺した。それでこの神のことを人命盡神(ひとのいのちつくしのかみ)というようになった。筑紫君・肥君たちが神を祀ると、以後、道行く人は神に殺されなくなった。それで、筑紫神という。

他にも「かつて筑前と筑後の間の山に険しく狭い坂があって、往来の人の鞍の下に敷く敷物が摩(す)り盡(つく)されてしまった」「人命盡神によって死んだ人々を葬るために、棺を造った。そのため山の木が盡(つく)されようとした」という記事が本文中に並べられていますが、記伝は「人命盡神」説をもっともらしいとし、あとの二つは疑問視しています。

継体天皇の治世に反乱を起こす筑紫君磐井(つくしのきみいはゐ)はこの筑紫君の一族と考えられます。筑紫の地には筑紫神社という、延喜式神名帳にも記載の残る古社がありますが、その縁起には当風土記のこの記事が採用されているようで、祭神はこの筑紫神とされています。

ちなみにこの「山の峠や坂の神が往来の人を半分生かし半分殺すので、しかるべき能力を持った人たちがやってきて神を鎮めるためにこれを祀る」というのは、説話の一類型をなしているようで、播磨国・肥前国風土記などにも同様の話が残されています。

「白日」については未詳です。記伝は、万葉集に「白縫筑紫(しらぬひつくし)」という表現が出てくることから、白縫との関係を指摘しています。

豊国、豊日別

豊国は今の大分県と福岡県の一部にあたります。豊後国風土記によると、地名の由来は次の通りです:

景行天皇の時代に、豊国を治めていた菟名手(うなで)という人が、豊前国の仲津郡(なかつのこほり)の中臣村(なかとみのむら)にたどり着くと、そこで日が暮れたので、宿を取った。明朝、白い鳥が北から飛んできて、中臣村に集まった。菟名手が従者に命じてその鳥を見張らせていたところ、その鳥たちは餅となり、また、何千株ものサトイモになった。それは冬でも花や葉を生い茂らせていた。

菟名手はそれを見て驚き喜び、「化けて芋になるなんて、いまだかつて見たことがない。本当に神徳による天地からのめでたいしるしだ」と言って、天皇にこのことを奏上した。天皇は喜んで、菟名手に「天からのめでたいしるし、地の豊穣を表すものである。お前が治める国を、豊国と呼ぼう」と仰せになり、菟名手を豊国直(とよくにのあたへ)とした。それで豊国という。

また同風土記に豊国の大分郡(おほきだのこほり)についての記事があります(景行紀にもあります):

景行天皇が豊前の国の京都(みやこ)郡の行宮(かりみや)から大分郡に行幸して、地形を見て、感嘆しながら「広くて大きいなあ、この郡(くに)は。碩田(おほきだ)の国と名付けよう」と仰せになった。これが大分(おほきだ)と呼ばれるようになった由来である。

いずれにしても、豊国・豊日別のいずれも、土地の「豊かさ」に着目してつけられた名前だとされているようです。

ただし、これには異説があって、「きだ」は「きだむ(きざむ、の古語)」「きだはし(階段の古語)」の「きだ」つまり、きざみ分けられているさま、段々になっているさまを表す言葉であって、田が複雑に多くに切り分けられた地形なので「おほきだ」と呼ばれるようになった、というものや、もとは大分川の河岸段丘を指す言葉だった、とするものなどがあります。

肥国、建日向日豊久士比泥別

後世、肥国といえば、肥前(佐賀県と長崎県)と肥後(熊本県)を合わせたものを指しますが、この二国は陸続きになっておらず、地理的に海を隔てて離れており、九州の四つの顔のうちの一つ、というには違和感があります。肥前・肥後国風土記の両方に肥国の国名由来が記されています。かつては火国(ひのくに)と呼ばれていたそうです。以下は肥前国風土記によります:

肥前国はもともと、肥後国と併せて肥国一国だった。昔、崇神天皇の時代に、肥後国の益城(ましき)郡の朝来名峯(あさくなのみね)に、土蜘蛛(つちくも、先住民のこと)の打猴・頸猴(うちさる・うなさる、人名)がいて、百八十人あまりの衆を率いており、天皇の命令に逆らい、服従しようとしなかった。天皇は勅命を出し、肥君(ひのきみ)たちの祖である健緒組(たけをくみ)を派遣して、征伐させた。

健緒組は、勅命を奉じて、ことごとくこれを討ち滅ぼしたあと、国内をめぐり情勢を視察したが、八代郡の白髪山(しらかみやま)に到着したところで日が暮れたので宿を取った。その夜、空に火があり、ひとりでに燃え、しだいに降下してきて、この山のところに着いて燃えた。健緒組はそれを見て驚きあやしんだ。朝廷に参上し、天皇に奏上したことには「私は、恐れ多くも勅命を受け、遠く西の蛮族を誅滅しましたが、武力を用いずに、逆賊どもは自滅したのです。天皇のご霊力でなくして、このようなことがありえましょうか」と言い、また、燃えていた火の様子も奏上した。天皇が仰せになることには「今申したことは、いまだかつて聞いたことがない。火が降りてきた国だから、火の国と呼ぼう」と仰せになり、健緒組の勲功をとりあげて、火君(ひのきみ)健緒組として、この国を治めさせた。それで火の国という。のちに二つの国に分け、肥前・肥後とした。

崇神天皇の時代に、勅命を受けた健緒組(たけをくみ)なる人物が、のちの肥後国にあたる地域に蟠踞していた先住勢力である土蜘蛛(つちくも)を討伐した後、国内を視察した。その途中で白髪山に宿を取ると、夜空に忽然と火が現れて、山に降下してきて燃えた。その話を聞いた天皇が、その地域を火の国と名付けた、という地名由来説話です。記事はさらに続きます:

また、景行天皇が、球磨贈於(くまそ、南九州の先住勢力)を誅滅して、筑紫国に巡狩(行幸のこと)をした時、葦北の火流(ひながれ)の浦から船を出して、火の国に行幸した。航海の途中で日が暮れ、夜が暗かったので、着く場所が分からなかった。忽然と火の光が現れて、遥か行く先に見えた。天皇が船頭に勅して「まっすぐに火のところを目指せ」と仰せられたので、その仰せのままに進むと、ついに岸に着くことができた。天皇が勅して「火の燃えるところは、何というところか。また、燃える火は誰がつけた火なのか」と仰せになると、土地の者が奏して言うことには「ここは、火の国の八代郡の火の邑(むら)です。ただ、誰の火なのかは分かりません」と言った。その時、天皇が群臣に仰せになったことには「今、この燃える火は、人の火ではあるまい。火の国と名付けた理由が分かった」と仰せになった。

葦北の火流の浦は今の熊本県八代市日奈久(ひなぐ)で、火の邑は今の熊本県八代郡氷川町宮原です。火流(ひながれ)が日奈久(ひなぐ)に転じたとする説があります。また、火の邑は平安時代に書かれた和名抄に八代郡肥伊(ひい)郷として記載されており、今は氷川(ひかわ)町になっています。この地域は一貫して「ヒ」と呼ばれており、これが肥国一国を代表する呼び名になったものと考えられます。

以上、肥前国風土記からの引用でしたが、肥後国風土記にもほぼ同じ記事が載っています。二番目の記事は、日本書紀・景行天皇の段にも類似のものが見られます。いずれにしても、火が関係しています。このことから、もともと「火」国と呼ばれていたのが、いつの頃からか、「肥」国と書かれるようになったものと考えられます。

いずれの記事も、出てくる地名はもっぱら肥後の国のもので、肥前の国については言及されていません。このことから、本居宣長は、肥国(火国)とは、本来は肥後のことだけを指し、肥前はもともと筑紫地方に属していたのが、のちに肥国に編入されたのではないかと推測しています(古事記伝)。確かにそう考えると、肥国が一つの顔を持つという記述に合致します。

その一方で、漁業や海運を通じて、陸続きの隣国よりも、海を隔てた国との方が交流が盛んである場合もありますので、肥前・肥後地域が古くから海路を通じて一つの文化圏として政治的・経済的に深いつながりを持っていた可能性は否定できません。

肥後が「後」(みちのしり)である理由は?

ところで、豊前・豊後、筑前・筑後、肥前・肥後の「前・後」はそれぞれ「みちのくち」「みちのしり」と呼びます。例えば豊前・豊後は「とよくにのみちのくち」「とよくにのみちのしり」です。都を起点として各地に延びる道がさまざまな国を経由していきますが、都に近い方を「みちのくち」(道の入り口の国)と呼び、遠い方を「みちのしり」(道の出口の国)と呼びます。

例えば、古代において奈良の都から九州に行くときは、陸路で中国地方を通って山口県下関まで行き、関門海峡を船で渡って福岡県門司へ行き、そこからふたたび陸路で九州各地へ行く、というルートをたどります。そうすると、確かに豊前を通って豊後、筑前を通って筑後、となり、つじつまが合います。

では、肥前・肥後についてはどうなのでしょうか。文字面だけをとらえると、筑紫国〜肥前〜肥後というルートが標準だったことになりますが、普通に考えると、陸路で筑紫国から肥後に直接行くのが自然ではないかと思います。それとも、本当に遠回りして肥前まで行き、さらにそこから海路で肥後に向かう、というのが標準的な経路だったのでしょうか。

もしくは、肥前・肥後に関しては、そのような文字面に意味はなく、二国が合併することになったときに、他の国々に使われて定着していた「前・後」の字を使って区別しただけなのかもしれません。

だとすると、なぜ肥国の中心であるはず(上の二つの説話から明らか)の肥後地方が「後」(みちのしり)となったのでしょうか。考えられるのは、九州の中心は「遠の朝廷」とも呼ばれた大宰府(筑前国)で、そこを基準にすると、肥前は筑前のすぐ隣なのに対し、肥後は筑前との間に筑後を挟んでおり、大宰府から見ると、肥前よりも肥後の方が遠隔地である、ということです。肥前・肥後については、「日本書紀」の持統天皇十年(696年)の条に「肥後国」とあるのが文献上の最古の記録で、その頃までにはすでにこの二国に分かれていたと考えられます。

肥国に付けられた、建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)という名前の意味は未詳ですが、これは天孫降臨の段に出てくる「竺紫日向之高千穂之久士布流多氣」(つくしのひむかのたかちほのクジフルタケ)と関係があると考えられます。クジフルタケとは、アマテラスの孫であるホノニニギが高天原から葦原の中つ国に降臨した際に降り立った場所で、鹿児島の霧島や宮崎の高千穂などとする説があります。